一、執行摘要

98年8月8日莫拉克颱風來襲,造成台灣南部許多縣市極大的傷害,八八水災更造成嘉義縣山區道路中斷,許多居民家園造受到土石流侵襲淹沒,賴以維生的農地、茶園土地流失,親人朋友的逝世,因居住地被列為危險區域居民被迫撤離,對遭受這些災難的居民而言都是一股極大的壓力,引起生理上、心理上的疾病,因此不能置之不理。目前有部分受災居民暫住在組合屋或是租屋,雖然暫時有棲身之處,未來仍有許多問題需去面對,如就業問題、經濟問題、心理重建等,若未能適時抒解及輔導將導致個人及社會困擾。

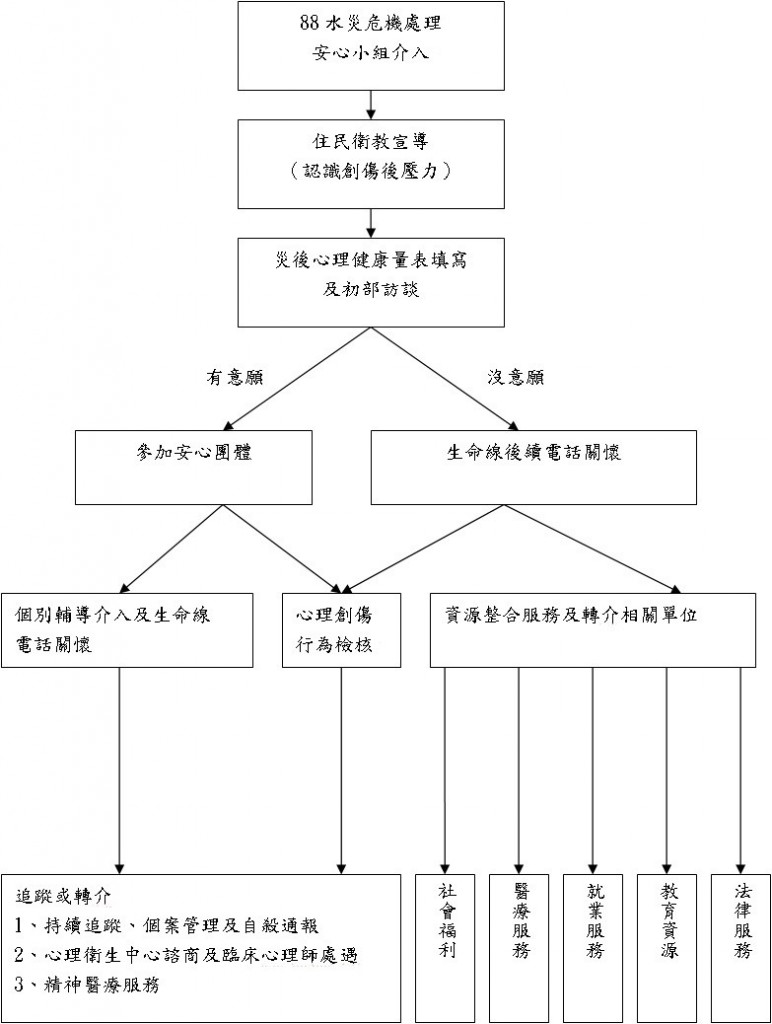

本會基於博愛精神,以推展志願服務與從事社會服務,增進人群健全的幸福為宗旨,對企圖自殺者施以救援;對失望而意志消沈者,給於勇氣,其以有效方法,協助遭遇困難的人;使心靈受創者重獲新生。故串連社會服務資源共同為居民服務,辦理健康講座向災民實施「創傷後壓力症候群」、『自殺防治』等衛教宣導,並實施災後心理健康量表填寫及初步訪談,邀請目標對象參加安心團體及個別輔導,並進一步實施心理創傷行為檢核,並由心理輔導老師進行個別關懷服務,運用個案管理方式,實施追蹤或轉介、個案管理及自殺通報,並提供社會福利、醫療服務、就業服務、教育資源、法律服務等相關服務。

二、需求評估

1.心理輔導需求:

許多相關報導都顯示當遭遇重大創傷事件後,心理重建工作若能越早開始,則「創傷後壓力症候群」的傷害就能降低。如悲傷期間未能積極介入,容易導致後續生理及心理的疾病或困擾。

2.落實自殺防治概念:

將自殺防治的概念落實於生活中,讓村民在平日生活的環境終究可以隨時獲得自殺防治的相關資訊,在增進自我察覺能力的同時,亦能提高觀察的敏銳度,適時的去關懷周遭的親友,彼此照應,進而達到自救救人的自殺防治目標。

三、方案計畫目的:

- 整合社會資源,並提供社會福利、醫療服務、就業服務、教育資源、法律服務等相關資源協助村民盡快回歸正常的生活軌道。

- 藉由生命線輔導老師主動關懷服務,陪伴村民走過心理創傷或是協助資源轉介。

- 藉由健康講座宣導自殺防治的專業知能。

- 透過安心團體輔導,協助村民壓力管理、情緒抒解、撫平心理創傷或是協助資源轉介。

- 增強志工專業能力,培訓安心團體帶領人、個別輔導志工、電話關懷志工,增加其訪談能力、災後服務能力。

四、服務方法與內容:

(一)主辦單位:中華民國紅十字會總會

(二)承辦單位:社團法人國際生命線台灣總會、社團法人嘉義縣生命線協會

(三)協辦單位:國立嘉義大學輔導與諮商學系及家庭教育與諮商研究所、社團法人中華民國濟世功德會、財團法人感恩社會福利基金會、社團法人嘉義縣仁愛慈善會、社團法人嘉義縣梅山愛心行善會、嘉義市文財殿、嘉義市崇雅髮廊

(四)執行方案時間:民國99年1月至民國99年12月止。

(五)執行方案地點:嘉義縣阿里山鄉、嘉義縣梅山鄉

(六)服務對象:嘉義縣阿里山鄉村民148人、嘉義縣梅山鄉村民51人

(七)服務內容:

1.心理健康量表:協助填寫災後心理健康量表及初步訪談,並邀請目標對象參加安心團體及個別輔導,進一步實施心理創傷行為檢核,而後由生命線後續電話關懷服務。

2.健康講座:辦理健康講座向災民實施「創傷後壓力症候群」、『自殺防治』等衛教宣導。

3.安心團體:藉由安心團體活動讓成員談論災後對其生活之影響及其心理如何調適及抒解。

4.個別輔導:藉由心理健康量表的量表及初步訪談、辦理健康講座及安心團體過程中發現有問題之災民,輔導老師主動關懷,協助處理失落與悲傷的情緒,並做紀錄後續加以追蹤輔導。也請災民主動撥打24小時協談專線「1995」來協助處理情緒、困擾等問題。

5.運用個案管理方式,提供下列服務:

-

- 電話訪視、家庭訪視。

- 持續個案管理、追蹤、輔導及自殺通報。

6.資源整合及轉介:透過資源整合服務及轉介,提供社會福利、醫療、就業、教育及法律等相關資源服務。

(八)服務流程圖

莫拉克颱風(八八水災)「嘉義安心服務小組」災後心理重建處遇流程圖

五、人力配置:

| 職稱 | 姓名 | 最高學歷 | 服務項目 |

| 總幹事 | 游桂味 | 台北商專企業管理肄業 | 評估活動執行概況 |

| 社工督導員 | 顏妤芯 | 南華大學 應用社會學系 | 督導活動執行概況 |

| 專案執行人員 | 葉麗君 | 協志高級工商職業學校 | 1.綜理方案各項業務

2.輔導老師相關單位聯繫 3.個案管理相關業務 |

| 輔導老師 | 吳方政 | 國防大學政治作戰學院心理學系學士

嘉義大學家庭教育與諮商研究所碩士班三年級 |

個別輔導訪談 |

| 輔導老師 | 曾琬雅 | 嘉義大學輔導與諮商學系碩士 | 個別輔導訪談 |

| 輔導老師 | 林孟薇 | 嘉義大學輔導與諮商學系碩士 | 個別輔導訪談

安心團體老師 |

| 輔導老師 | 楊青青 | 嘉義大學師範學院家庭教育與諮商研究所碩士 | 個別輔導訪談

安心團體老師 |

| 輔導老師 | 吳孟純 | 嘉義大學家庭教育與諮商研究所碩士班二年級 | 個別輔導訪談

健康講座老師 安心團體老師 |

| 輔導老師 | 李盈營 | 嘉義大學輔導與諮商研究所碩士班四年級 | 個別輔導訪談

安心團體老師 |

| 輔導老師 | 侯伃珊 | 嘉義大學家庭教育與諮商研究所碩士班二年級 | 個別輔導訪談 |

| 輔導老師 | 李明川 | 嘉義大學輔導與諮商研究所碩士班四年級 | 個別輔導訪談

健康講座老師 安心團體老師 |

| 輔導老師 | 潘世毅 | 嘉義大學輔導與諮商研究所碩士班四年級 | 個別輔導訪談

健康講座老師 安心團體老師 |

| 輔導老師 | 李映嫻 | 嘉義大學輔導與諮商研究所碩士班三年級 | 個別輔導訪談

安心團體老師 |

| 輔導老師 | 廖家瑜 | 嘉義大學家庭教育與諮商研究所碩士班四年級 | 個別輔導訪談

安心團體老師 |

| 輔導老師 | 蔡宗祐 | 嘉義大學輔導與諮商學系四年級 | 個別輔導訪談

安心團體老師 |

| 輔導老師 | 林允中 | 嘉義大學家庭教育與諮商研究所碩士班四年級 | 個別輔導訪談

健康講座老師 |

| 協談老師 | 132位 | 高中職以上畢業,並接受本會160小時訓練 | 協助輔導老師訪談 |

六、經費執行情形:

| 活動經費 | 人事費 | 講師費 | 差旅費 | 心理師鐘點費 | 總計 |

| 核定經費 | 391,500 | 38,400 | 24,000 | 400,000 | 853,900 |

| 使用經費 | 391,500 | 38,400 | 9,428 | 403,000 | 842,320 |

| 執行比率% | 100% | 100% | 40% | 101% | 97% |

七、 方案執行情形

(一) 心理健康評估量表 共計195份

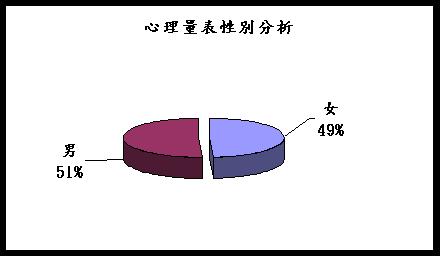

1. 心理健康評估量表性別分析表、分析圖及說明

| 性別 | 男 | 女 | 合計 |

| 人次 | 99 | 96 | 195 |

| 百分比% | 51 | 49 | 100 |

【說明】

(1)心理健康評估量表共計195人次,依「性別」變項分析,個案性別:男有99人次,女有96人次。

(2)男占51%,女占49%,填寫心理健康評估量表意願男、女此佔比例只差2%。

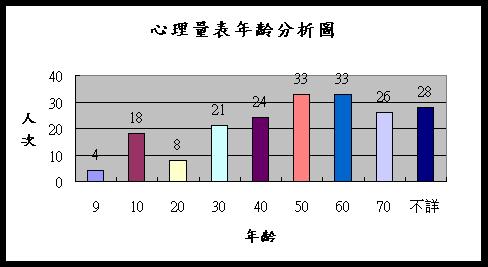

2. 心理健康評估量表年齡分析表、分析圖及說明

| 年齡 | 9歲以下 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70歲以上 | 不詳 | 總計 |

| 人數 | 4 | 18 | 8 | 21 | 24 | 33 | 33 | 26 | 28 | 195 |

| 百分比% | 2 | 9 | 4 | 11 | 12 | 17 | 17 | 13 | 15 | 100 |

【說明】

(1)心理健康評估量表共計195人次,依「年齡層」變項分析,個案年齡層主要來自:30-39歲、40-49歲、50-59歲、60-69歲、70歲以上。

(2)此五個年齡層加總共137人,占總人數的70%,可知中壯年在遭遇災難後需面對家庭經濟、經濟問題等所承受的各方壓力所佔比例較高,較不易向他人表達心理壓力及狀況,透過心理健康評估量表測試讓受測者了解其內心之壓力指數,以尋求資源協助。

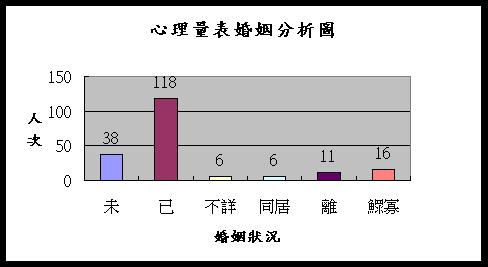

3. 心理健康評估量表婚姻狀況分析表、分析圖及說明

| 婚姻 | 未婚 | 已婚 | 不詳 | 同居 | 鰥寡 | 離婚 | 總計 |

| 人數 | 38 | 118 | 6 | 6 | 16 | 11 | 195 |

| 百分比% | 19 | 61 | 3 | 3 | 8 | 6 | 100 |

【說明】

(1)心理健康評估量表共計195人次,依「婚姻狀況」變項分析,個案婚姻類型主要為:已婚、未婚。

(2)兩種婚姻類型共156人,約占總人數的80%。

(3)已婚部分共計118人次 / 61%,可知已婚者有其經濟、照顧家庭等責任因素,其心理壓力層面重,透過心理健康評估量表之分析,讓受測者了解其內心壓力指數後,能尋求他資源協助。

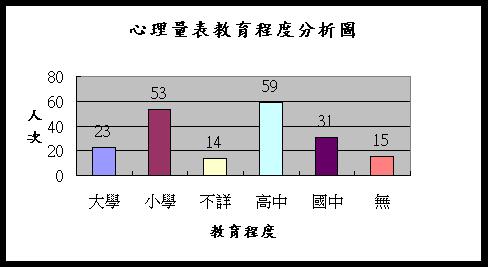

4. 心理健康評估量表教育程度分析表、分析圖及說明

| 教育 | 大學 | 小學 | 不詳 | 高中 | 國中 | 無 | 總計 |

| 人數 | 23 | 53 | 14 | 59 | 31 | 15 | 195 |

| 百分比% | 12 | 27 | 7 | 30 | 16 | 8 | 100 |

【說明】

(1)心理健康評估量表共計195人次,依「教育程度」項目分析,個案教育程度主要分布在:小學、大學居多。

(2)小學及高中教育程度共佔57%,因教育程度較低及普遍,受學歷程度限制,可透過心理健康評估量表之測試,讓受測者了解其內心所承受之壓力指數,並尋求他資源協助。

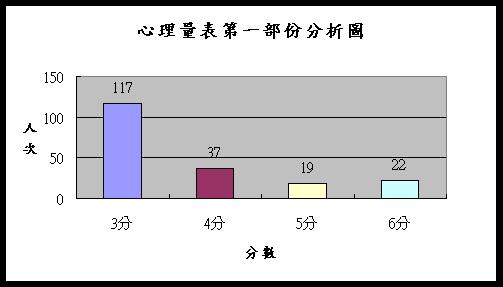

5. 心理健康評估量表第一部份:最近一個月是否有持續下列症狀超過2週受測分數分析表、分析圖及說明

| 心理量第一部份分數 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 總計 |

| 人數 | 117 | 37 | 19 | 22 | 195 |

| 百分比% | 60 | 19 | 10 | 11 | 100 |

【說明】

(1)心理健康評估量表共計195人次,依「第一部分測試分數」項目分析,3分及4分所佔比例共為79%。

(2)5分為10%、6分為11%,二項所佔比例共計21%,初步分析為潛在危險族群,可透過輔導老師的固定、長期個別心理輔導重建其心理狀態,並妥善調適與情緒的抒解,增進自我察覺能力,並宣導自殺防治的的概念及相關資訊。

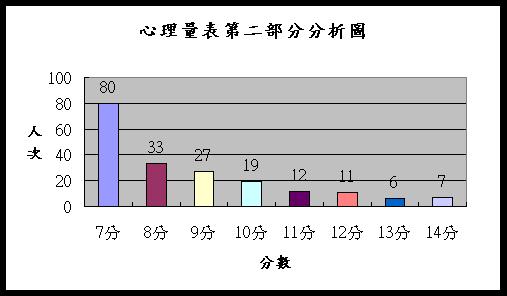

6. 心理健康評估量表第二部份:親身經驗創傷事件者受測分數分析表、分析圖及說明

| 心理量第二部份分數 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | 11分 | 12分 | 13分 | 14分 | 總計 |

| 人數 | 80 | 33 | 27 | 19 | 12 | 11 | 6 | 7 | 195 |

| 百分比% | 41 | 16 | 14 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 100 |

【說明】

(1)心理健康評估量表共計195人次,依「第二部分測試分數」項目分析,10分-12分所佔比例22%,13-14分7%,共計29%。

(2)依據以上數據初步分析受測者得分10-14分為潛在危險族群,需透過建議就醫、輔導老師個別心理輔導重建其心理狀態,倘若無法妥善調適與情緒的抒解,很容易引發更多的問題,甚至走上自殺一途,因此在心理狀態脆弱面臨自殺邊緣時,更需要輔導老師及生命線志工運用協談技巧適時妥善引導其情緒抒解並宣導自殺防治的的概念及相關資訊。

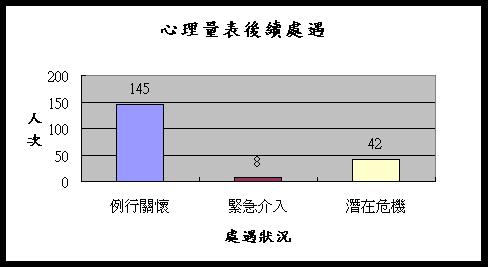

7. 心理健康評估量表後續處遇分析表、分析圖及說明

| 年齡 | 例行關懷 | 潛在危機 | 緊急介入 | 總計 |

| 人數 | 145 | 42 | 8 | 195 |

| 百分比% | 74 | 22 | 4 | 100 |

【說明】

(1)心理健康評估量表共計195人次,依「後續處遇」項目分析,例行關懷145人次74%。

(2)潛在危機、緊急介入個案50人次26%:邀請受測者參與安心團體需輔導老師透過定期訪視減少自殺高危險群重覆發生自殺或自傷等行為,及早評估、發現生活遭遇困難或有社福需求之高風險家庭或個案,轉介社政單位,並主動提供預防性服務方案。

(二) 個案基本資料分析表、分析圖及說明

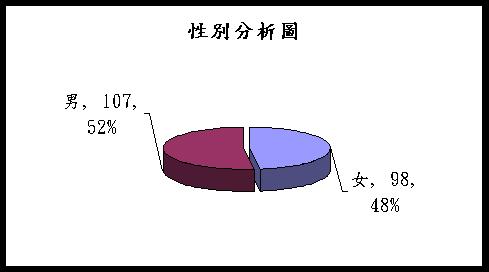

1. 性別分析表、分析圖及說明

| 性別 | 男 | 女 | 合計 |

| 人數 | 107 | 98 | 205 |

| 百分比% | 52 | 48 | 100 |

【說明】

(1)個別輔導個案共計205人次,依「性別」變項分析,個案性別:男有107人次,女有98人次,「男」比「女」多出9人次。

(2)男占52%,女占48%,可知「男」比「女」的受訪意願及因素多出4%。

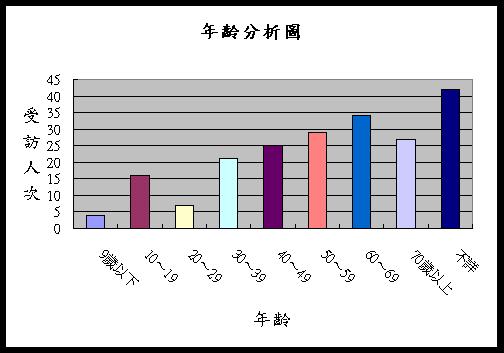

2. 年齡層分析表、分析圖及說明

| 年齡 | 9歲以下 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70歲以上 | 不詳 | 總計 |

| 人數 | 4 | 16 | 7 | 21 | 25 | 29 | 34 | 27 | 42 | 205 |

| 百分比% | 2.0 | 7.8 | 3.4 | 10.2 | 12.2 | 14.1 | 16.6 | 13.2 | 20.5 | 100 |

【說明】

(1)個別輔導個案共計205人次,依「年齡層」變項分析,個案年齡層主要來自:40-49歲、50-59歲、60-69歲、70歲以上。

(2)此四個年齡層加總共115人,占總人數的56.1 %,可知中壯年在遭遇災難後需面對家庭經濟、就業問題等所承受的各方壓力所佔比例較高。

3. 婚姻狀況分析表、分析圖及說明

| 婚姻 | 未婚 | 已婚 | 離婚 | 分居 | 同居 | 鰥寡 | 不詳 | 總計 |

| 人數 | 37 | 129 | 10 | 1 | 6 | 15 | 7 | 205 |

| 百分比% | 18.0 | 63.0 | 4.9 | 0.5 | 2.9 | 7.3 | 3.4 | 100 |

【說明】

(1)個別輔導個案共計205人次,依「婚姻狀況」變項分析,個案婚姻類型主要為:已婚、未婚。

(2)兩種婚姻類型共166人,約占總人數的81%。

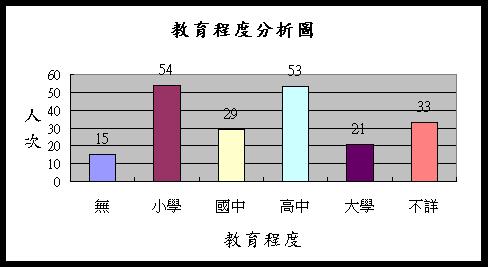

4. 教育程度分析表、分析圖及說明

| 教育 | 無 | 小學 | 國中 | 高中 | 大學 | 不詳 | 總計 |

| 人數 | 15 | 54 | 29 | 53 | 21 | 33 | 205 |

| 百分比% | 7.3 | 26.3 | 14.2 | 25.9 | 10.2 | 16.1 | 100 |

【說明】

(1)個別輔導個案共計205人次,依「教育程度」項目分析,個案教育程度主要分布在:小學、高中、不詳居多。

(2)小學及高中教育程度共佔52.2%,因教育程度較低及普遍,受學歷程度限制,就業機會則較少。

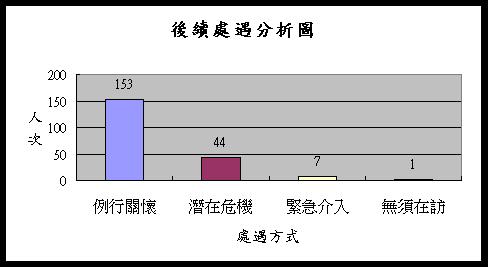

5. 後續處遇分析表、分析圖及說明

| 年齡 | 例行關懷 | 潛在危機 | 緊急介入 | 無需在訪 | 總計 |

| 人數 | 153 | 44 | 7 | 1 | 205 |

| 百分比% | 74.6 | 21.5 | 3.5 | 0.4 | 100 |

【說明】

(1)個別輔導個案共計205人次,依「後續處遇」項目分析,例行關懷、潛在危機共計197人次96.1%。

(2)潛在危機個案:需輔導老師透過定期訪視減少自殺高危險群重覆發生自殺或自傷等行為,及早評估、發現生活遭遇困難或有社福需求之高風險家庭或個案,轉介社政單位,並主動提供預防性服務方案。

(三) 健康講座

講座名稱:

- 自我傷害行為的認識 講師:吳孟純老師、潘世毅老師

- 快樂人生 講師:林允中老師、李明川老師

阿里山鄉樂野八八新舍共計辦理2場 / 35人次

梅山鄉太和村樟樹湖1鄰5號共計辦理2場 / 66人次

共計辦理4場 / 8小時 / 101人次

藉由健康講座宣導自殺防治守門人三步驟(一問二應三轉介),並宣導1995生命專線-「生命線」是一個國際性的電話輔導機構,透過全天候的電話輔導服務,向求助者伸出關懷、鼓勵的雙手。以有效的行動使企圖自殺者重拾生活的勇氣;引導徬徨無助者,重燃希望之火。

(四)安心團體

團體目標主要在探索中度情緒,以使與過度警覺有關的強烈情緒分散開來;再者,維持團體間人際互動的舒適感,以提供成員對當下情境的作處理的脈絡。

團體的特色為:領導者扮演催化者的角色,幫助成員用互助方式,分享共同經驗,來應付和解決生活壓力事件、對於個案要求偏低,少量或幾乎沒有家庭作業或測驗、採開放形式,團體開始後成員可以在加入、強調成員藉由團體的歷程所引發出的療效因子,啟動成員自我力量與能力。

共計辦理8場 / 16小時 / 26人次

(五) 物資發放

| 地區 | 白米 / 數量 | 米粉、板麵 / 數量 |

| 阿里山鄉樂野八八新舍 | 32包 | 57包 |

| 梅山鄉太和社區 | 49包 | |

| 共計 | 81包 | 57包 |

八、 在職訓練

在職訓練:專案管理員葉麗君藉由參與莫拉克颱風災後心理重建計畫自殺防治相關訓練,以精進專案管理人員服務成效。至12月底已參與外辦自殺防治相關課程5次,共計28小時。

| 日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 時數 |

| 99.05.18 | 嘉義基督教醫院 | 莫拉克颱風災後心理重建守門人教育課程 | 3 |

| 99.06.14-21 | 台灣生死輔導學會 | 2010自殺防治人員喘息團體 | 6 |

| 99.09.24 | 社團法人

嘉義市生命線協會 |

2010年自殺危機是件專業人員培訓課程 | 8 |

| 99.10.04 | 社團法人

嘉義市生命線協會 |

台灣自殺防治策略與實務工作研討會 | 6 |

| 99.11.19 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 莫拉克颱風災後心理重建自殺防治研習會 | 5 |

九、 活動照片

略

十、 建議

1. 天候因素:

服務期間受限路程、路況、天候因素較難依既定行程進行服務,梅雨季節或颱風來襲山區路況發生落石、坍崩,服務團對隊考量安全因素,需延期行程無法依照既定行程為居民服務。克服天候因素將安排山區固定居住處定期進行個別輔導,大部分無法在白天進行個別輔導(有部分居民需工作)因要居民生活習性,所以需有暫時居住處讓服務團隊有充分的時間作更完善的服務。

2. 居住問題:

有部分居民因資格因素無法申請到永久屋,在其心理方面造成壓力,又求訴無門之際希望輔導老師能代為向政府申訴,輔導老師當下也只能安撫、協助抒發情緒及提供相關單位資源,但居民所需是實質解決住屋問題,另外第二、三期永久屋尚未有完工日期,讓申請到永久屋之居民內心焦慮、不安,不知何時才能有安身之處,期望政府及相關單位儘速解決永久屋事宜。

3. 醫療問題:

留待山區、組合屋大部分是長者,因年紀大、身體狀況不佳,就醫不易,社會支持系統薄弱,雖輔導老師長期定時進行心理輔導,對其身體上之病痛只能提供醫療資源之資訊,但對交通不便之長者而言並無實質幫助,期望繼續為長者們服務,將結合醫療資源團隊定期進入山區為長者服務。

4. 心理因素:

心理輔導不再於消除災民對於創傷的記憶,而是在於協助災民在創傷的心理調適及輔導,許多研究都指出當創傷個體沒有足夠時間去調適、處理創傷本身會導致個體將創傷經驗壓抑至內心深處,而呈現出一種快速復原的假象,事實上有部分的人會再日後爆發而產生一些心理上的疾病,所以需長期進行心理輔導。

5.教育問題:

災難摧毀家園及土地,造成年輕人為了生活、經濟因素必須離開家園至外地謀生就業,以致於留下家中長者及年幼小孩留待山區,造成隔代教養問題是需要注重的,結合教育資源及大學的課輔社參與服務團隊至山區為小朋友加強課業、品格方面事宜。

十一、服務團隊-生命線協談志工

除了結合輔導老師們進入山區為居民們進行健康講座、安心團體、個別輔導外,嘉義縣生命線的協談志工們更是積極參與服務,服務團隊行前會參與的志工們提供寶貴意見,以居民最有利的方式為主要服務面向考量,在抵達服務區域時,總是以真誠、用心的對待參與健康講座的每位民眾,並主動關懷居民協助居民了解社會資源,如醫療資源、申請補助資源、法律資源、教育資源等等問題,每位參與的志工總是希望能長期為這些居民服務,因為在電話的一端協助需要幫助的人,與實際走入社區主動關懷居民,協助遭受災難後居民們的心理創傷與生活上及就業等問題,是更直接的服務,志工們對於能為居民們貢獻出一己之力感到欣慰,希望藉由八八水災服務團隊到山區為居民們服務的同時,讓社會大眾了解生命線的協談志工總是默默付出、犧牲奉獻的高貴情操,無論是電話協談,社區(災區)服務等,當社會上不管那個角落需要協助及關懷時,生命線志工們總是義不容辭、積極參與,運用所學的協談技巧(傾聽、同理心)對待每位需要幫助的人,讓社會大眾感受生命線志工們溫暖的心將「愛」傳下去。

除了結合輔導老師們進入山區為居民們進行健康講座、安心團體、個別輔導外,嘉義縣生命線的協談志工們更是積極參與服務,服務團隊行前會參與的志工們提供寶貴意見,以居民最有利的方式為主要服務面向考量,在抵達服務區域時,總是以真誠、用心的對待參與健康講座的每位民眾,並主動關懷居民協助居民了解社會資源,如醫療資源、申請補助資源、法律資源、教育資源等等問題,每位參與的志工總是希望能長期為這些居民服務,因為在電話的一端協助需要幫助的人,與實際走入社區主動關懷居民,協助遭受災難後居民們的心理創傷與生活上及就業等問題,是更直接的服務,志工們對於能為居民們貢獻出一己之力感到欣慰,希望藉由八八水災服務團隊到山區為居民們服務的同時,讓社會大眾了解生命線的協談志工總是默默付出、犧牲奉獻的高貴情操,無論是電話協談,社區(災區)服務等,當社會上不管那個角落需要協助及關懷時,生命線志工們總是義不容辭、積極參與,運用所學的協談技巧(傾聽、同理心)對待每位需要幫助的人,讓社會大眾感受生命線志工們溫暖的心將「愛」傳下去。

十二、結語

莫拉克風災發生至今已逾一年四個多月,居民從風災發生歷經居住地全毀或受損,土地流失、農作物被淹沒或受損、親人的驟世、病痛,造成經濟困難、身心煎熬,服務過程中接受心理健康評估量表為195人次。

(1)透過心理健康評估量表了解到有意願接受的男女比例差距2%(男『99人』51%:女『96人』49%)。

年齡層以中壯年佔受測者為70%(137人)就婚姻狀況以已婚者比列較高(61%)可知已婚者因有經濟及照顧家庭等責任因素,其心理壓力層面較重,更需要尋求資源協助。

教育程度則以小學及高中教育程度所佔比例較高(小學53人/27%、高中59人/30%)。

心理健康第一部份5分及6分所佔比例為5分/19人次/10%、6分/22人次/11%初步分析為潛在危險族群,透過輔導老師個別輔導重建其心理狀態並妥善調適與情緒抒解。

第二部分針對親身經驗創傷事件者分析受測者得分10-14分人數為50人次/26%這些族群為潛在危險族群,需透過建議就醫、輔導老師個別心理輔導重建其心理狀態,倘若無法妥善調適與情緒的抒解,很容易引發更多的問題,甚至走上自殺一途,因此在心理狀態脆弱面臨自殺邊緣時,更需要輔導老師及生命線志工運用協談技巧適時妥善引導其情緒抒解並宣導自殺防治的的概念及相關資訊。

(2)參與安心團體,團體目標主要在探索中度情緒,以使與過度警覺有關的強烈情緒分散開來;再者,維持團體間人際互動的舒適感,以提供成員對當下情境的作處理的脈絡。團體的特色為:領導者扮演催化者的角色,幫助成員用互助方式,分享共同經驗,來應付和解決生活壓力事件、對於個案要求偏低,少量或幾乎沒有家庭作業或測驗、採開放形式,團體開始後成員可以在加入、強調成員藉由團體的歷程所引發出的療效因子,啟動成員自我力量與能力。透過輔導老師定期訪視減少自殺高危險群重覆發生自殺或自傷等行為,及早評估、發現生活遭遇困難或有社福需求之高風險家庭或個案,轉介社政單位,並主動提供預防性服務方案。

(3)健康講座分為兩大部分:(一、)自我傷害行為的認識。(二、)快樂人生。共計辦理4場參與人數為101人次。

(一)宣導珍愛生命-自我傷害行為的認識:邀請吳孟純、潘世毅兩位輔導老師擔任講師,藉由自我傷害的議題延伸當妳想傷害自己時妳會想些什麼?如果妳有小孩,那妳的小孩怎麼辦?妳如何看待你的宗教信仰?妳的親人如何面對你受造成的遺憾?當妳的親人或碰到有人有自殺的念頭或正進行中,妳可以怎麼做,藉由健康講座宣導自殺防治守門人三步驟(一問二應三轉介),並宣導1995生命專線-「生命線」是一個國際性的電話輔導機構,透過全天候的電話輔導服務,向求助者伸出關懷、鼓勵的雙手。以有效的行動使企圖自殺者重拾生活的勇氣;引導徬徨無助者,重燃希望之火。讓民眾知道生命線在全國各縣市有許許多多的志工總是默默付出,熱愛生命、珍愛生命。

(二)快樂人生:邀請林允中、李明川兩位輔導老師擔任講師,以人生劇場方式,詼諧幽默的呈現當妳碰到挫折、遇到困境時以快樂五字訣『放』-放鬆深呼吸、『離』-暫離現場、『抒』-適度抒解情境、『轉』-試著轉換心境、『正』-正向思考,別讓「比較」之心造成你內心的傷害與困擾,退一步風平浪靜,進一步正向思考,更重要的是『快樂』是自己找的,正向、積極的面對屬於你的人生。

(4)接受個別輔導共計205人次,在遭受災難後許多居民所遇問題大致為:

(一)年長者因年齡較長就業不易,再加上身體機能差罹病(高血壓、糖尿病、心臟病、行動不便瞪問題)與子女情感疏離或子女離家就學、就業,在子女離家就醫不便之下其心理狀況憂鬱、焦慮、不安全感。

(二)因災難造成房屋、土地淹沒流失,被迫離開原生長地,居住組合屋或外地租屋,更因土地的流失減少收入,被迫以大零工維生,造成經濟、就業不易之困境,這些失業、失意以中壯年比例最高,這些人在家中均是經濟主要來源,因天災因素,損失原本所擁有的在其心理調適狀態更需要專業輔導老師或專業人士適時加以輔導,提供相關就業資源訊息,協助她們儘早回歸正常生活。

(三)在歷經災難後許多居民表示:一年多來只要聽到水聲、知道颱風及將來到、下雨時心理就會不自覺的感到焦慮不安、害怕、擔心等等,大部分研究顯示面臨災難或重大壓力時,個體會顯現較多的心理障礙(psychological impairment),甚至精神疾病發生。而常見與災難相關的精神疾病有創傷後壓力疾患(posttraumatic stress disorder, PTSD)、重鬱症、恐慌症、焦慮症與睡眠障礙等。災後重建更需要有計畫、長期性服務。

(四)隔代教養問題:因難造成就業不易,許多家中經濟來源者為了生計需離鄉背井到外地工作,有些因災難造成親人驟世以致於留下年有子女讓父母或祖父母照顧,這些長者有些身體罹病還需照顧孫子,再加上教育問題實為不易。

(五)居住問題:災難造成房屋損毀而暫居組合屋或租屋,許多居民表示希望永久屋能儘早完工入住,但有部分居民礙於資格不符無法申請永久屋,原本房屋又無法居住,被迫流離失所,造成心理壓力大難以調適。

綜合以上服務期間與居民的接觸瞭解到,居民對家鄉深厚的情感,對原住民文化傳統留存之堅持,深受感動,但就業、經濟問題讓有就業能力的她們放棄理想及原本之專業技能,遠赴他鄉謀生。留下因身體、無能力的長者、居民們在山區,這些人們需要社會各界長期關懷服務。

本會協談志工們積極參與服務團隊,以下文章為本會 潘世毅志工在參與服務後之心得感言:

八八水災一場惡水,沖毀了一群人的家,他們是長年居住在山區且多半種茶為生的人。經過了一年,有些人仍居住於臨時組合屋, 對他們來說回家的路始終沒有通,原來的家也早已成了斷垣殘壁。所謂的家,是臨時住所,他們期盼著永久屋的落成,但現實中又有幾個人幸運的入住?而能入住的人,卻因永久屋落腳在山腳下而大大增加了居民與山上農地的距離,往返間消耗的時間與金錢增加著這些災民的負擔。面臨每逢大雨土地流失癱塌的危機,居民們心裡面其實十分兩難,要不就是餓死,要不就是被土石壓死!兩相權衡之下,許多人為了生技不得不居於山中。 再者,多數人居於此地已經數十年,甚至兩~三代的傳承,他們對於土地的感情是深厚的,要他們棄地而至平地謀生實在是困難且殘忍的。

記得一位居民告訴我:「種茶種了幾十年,除了種茶也不知道會做什麼事!災後,除了打零工,好像沒有別的能力了!」;另一位居民則拭著淚說:「崩山後,回到茶園,看到整片山滑落到山谷下,自己的茶園多半也跟著消失,剩下的也不堪使用了,於是她坐在路邊大聲哭喊!每回去看一次就哭一次!」。到山區去作關懷與心理輔導的過程中,望著他們的臉,聽著他們的故事,我理解到這些災民失去的不僅是土地,更甚是失去謀生的機會及對家園的一份情感。災民們對於原生土地的感情,一時間很難割捨,所以他們常常回到自己流失的土地或癱塌的房屋巡視,雖然知道這些地方難以復原了,但回去看自己記憶中的地方是災民心理重建的一個過程,他們哭、無奈、憤怒、難過….等的情緒,都在那片曾經滋養過他們的土地上,在他們回到現場的那個片刻中被宣洩,無論多麼悲痛的經驗,在那個熟悉的土地上被吐露出來,就好像被完完整整地接納。

我覺得對於災民這就是一種自我療癒的過程,當災民有勇氣與力量回到創傷的現場時,就已經踏出療癒的第一步。從諮商角度上來看,我們有時會邀請個案透過想像或是回到創傷記憶的現場去作處理,目的就是從受創的源頭去修復的個案的創傷,而在諮商初期時個案會有許多情緒甚至抗拒回憶、談論創傷經驗,而隨著諮商的進行通常情緒反應強度會逐漸降低,到後期個案的生活也會逐漸恢復平衡且創傷症狀亦會逐漸消失,此時諮商就進入尾聲可以準備結案了。所以,我認為對於災民的心理輔導不再於消除災民對於創傷的記憶,而是在於協助災民在創傷的心理調適,使其更快地回復正常的生活。另外,在與災民接觸的過程中,我發現除了常見的一些創傷症狀(如,暴露在相似的情況下會有過度生理生理反應或再經驗的情況)。最常提到的就是生計與住所的問題了。風災改變了災民原本的經濟結構,原本種茶或是採筍的人,土地的流失造成他們無地可用,淪為打臨工或是租地戶。這點使得他們收入不穩定並成為經濟上弱勢的一群。這點使得他們還來不及調適自己心理上的創傷就得先臨到現實上經濟的考驗,國內外有許多研究都指出當創傷個體沒有足夠時間去調適、處理創傷本身會導致個體將創傷經驗壓抑至內心深處,而呈現出一種快速復原的假象,事實上有部分的人會再日後爆發而產生一些心理上的疾病。因此,此點有賴於社會各界或是政府的積極介入與輔導,讓災民的生計能夠更快回復。再者,災民面臨到無屋可住的情況,多半居住在山中的人經濟並不富裕且多半財產都在山上,所以山一崩,所面臨的是家毀也是所有財產皆毀的情況。許多人一時間成了無殼蝸牛,他們多半投靠親戚,要不就居住於臨時組合屋、租屋,有些甚至住在工寮。面對他們的情況,僅能用四個字來形容:「流離失所」。他們的故事,聽在心裡是無限地無奈與感慨,一個風災竟帶走這麼多人的房子。我期待政府能加速完成嘉義縣阿里山地區第二期與第三期之永久屋,讓更多需要的人在風雨來時有一個遮風避雨的地方,我稱之為家,也是災民真正安心立命之所。而對於那些沒有機會入住永久屋且經濟弱勢的災民,我期盼各界社會機構與政府能主動伸出援手,讓他們也能有一個希望,就是「回家」。我想災民生計上得到解決且每天能回到一個安全的家時,心裡面的壓力一定減少許多,同時我也相信他們會更有力量去面對災後重建之路。(潘世毅2010)

如果能繼續為居民們服務,期望能為山區長者們提供更完善的服務資源,如結合醫療團隊定期進行義診,以解決就醫之不便,也能讓在外謀生之子女能無後顧之憂,結合教育資源或大學的課輔社參與服務團隊至山區為小朋友加強課業、品格方面事宜,加強生命線協談志工電話主動關懷服務,並透過資源整合提供社會福利、醫療服務、就業服務、教育資源、法律服務相關資源,主動協助居民盡快回歸正常的生活軌道。

最新回應