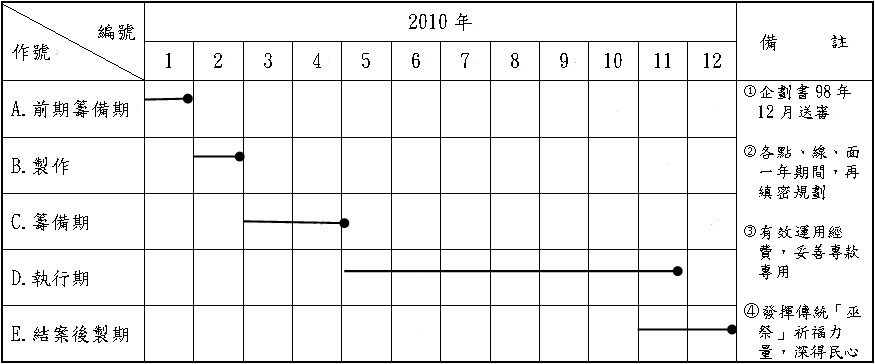

一、計畫名稱:「東谷沙孊-拉帕斯帕斯」巫師祈福祭儀心靈活動

二、辦理單位:台灣原住民原緣文化藝術團

三、辦理概況

(一) 活動目的

10年前921地震,震垮了台灣中部南投的布農部落,10年後,八八水災重創了台灣南部高雄縣那瑪夏鄉布農族的部落,鄰近的小林村也慘遭滅村,然而那瑪夏鄉也是本團的家鄉,本團團長於10年前所部地區布農族的祝禱歌曲,然而十年後卻用在自己和部落人身上,實在令人不勝唏噓,也感嘆人生無常,造化弄人……所幸布農族人身上都有著堅韌心靈及樂觀的態度,然而內心受創最深層的聲音,還有失去親人傷痛仍需平復。

本次活動與一般藝文團體施作的不同之處,在於透過傳統布農族逐漸失傳「巫祭」儀式及祖靈講道方式,傳達族靈意念,藉以撫慰族人受創的心靈,「拉帕斯帕斯(lapaspais)」正是祈求聖山-玉山「東谷沙孊」上的祖靈魂魄的意思;除了藉由古老儀式祈福外,傳承「巫祭」文化意義,更是延續布農族人文化的重要使命,希望能夠協助受災鄉民尋找回家的路,並以此慰藉修復受創的心靈。

本次活動與一般藝文團體施作的不同之處,在於透過傳統布農族逐漸失傳「巫祭」儀式及祖靈講道方式,傳達族靈意念,藉以撫慰族人受創的心靈,「拉帕斯帕斯(lapaspais)」正是祈求聖山-玉山「東谷沙孊」上的祖靈魂魄的意思;除了藉由古老儀式祈福外,傳承「巫祭」文化意義,更是延續布農族人文化的重要使命,希望能夠協助受災鄉民尋找回家的路,並以此慰藉修復受創的心靈。

另外,在課程規劃上,依呈報計畫區分為「音樂」、「舞蹈」、「手工藝」、「雕塑」、「擊樂」及「藝術心靈」六大區塊實施,讓鄉民在閒暇之餘,學習傳統的技藝,並透過藝術薰陶下,放下心中悲傷,釋放傷痛,走出新的人生文化之路。

(二) 主(協)辦單位

主辦單位:八八水災服務聯盟

承辦單位:台灣原住民原緣文化藝術團

贊助單位:中華民國紅十字會總會

(三) 辦理期程及地點

地點:以鄉民安置所、交通可通行之區域為主要實施地點,分為高雄縣、屏東縣兩大區塊執行。

※高雄縣※

1. 杉林鄉月眉農場-大愛園區

2. 桃源鄉

3. 那瑪夏鄉

4. 茂林鄉

※屏東縣※

1. 龍泉營區 (三地門鄉)

2. 龍泉榮家 (霧台鄉佳暮村、阿里村、大武村、谷川村)

3. 隘寮營區(霧台鄉好茶村)

4. 忠誠營區(泰武、來義鄉)

(四) 服務對象、來源、參與(受惠)人數

1. 杉林鄉月眉農場-大愛園區(那瑪夏鄉南沙魯村人、桃源鄉桃源村人) 約234人

2. 桃源鄉 約4000人

3. 那瑪夏鄉 約3480人

4. 茂林鄉 約1843人

5. 龍泉營區 約323人

6. 龍泉榮家 約320人

7. 隘寮營區 約300人

8. 忠誠營區 約400人

(五) 辦理情形

第一部分:事前場勘、地點接洽、人士拜訪、問卷調查

在2月底獲知本案通過紅十字會總會補助後,3月針對八個運作點,再進行電話探訪,確認最新的人數、安置狀況,更新手上的資料,重新安排每個場次的執行時間,並針對各場次尋覓適合的活動場所。

各項的活動推展,也在事前先拜訪當地鄉長、村長、各國中小校長、協會理事長,讓其了解「八八水災服務聯盟」、「紅十字會總會」對於災後藝術重建推展的宗旨,以及本團承辦此項企劃的做法,得到各界地方人士的支持與認同,增強彼此合作運作的契機。

另外,雖規劃出課程執行的六大方向,但也因各執行點的對象文化背景不同,因此在活動開展前一個月,會先發放問卷調查,也會與合作的單位(協會、學校)進行溝通,將參與對象比較想學習的部分,反應給授課老師,在藝術文化保存的架構下,融入讓學員想學習的動機元素。

為補足活動執行人力上的缺口,從四月到十月,在原先的行政人力外,又另外配置了專案執行人員,協助本項活動的順利運作。

|

|

|

|

第二部分:各場次活動規劃

【第一場】99年4月30日~99年5月2日 (高雄縣那瑪夏鄉)

每類課程實施總時數為9小時(3次x3小時),共計54小時,總參與人數為800人。

【第二場】99年5月19日~99年5月22日 (高雄縣桃源鄉)

每類課程實施總時數為9小時(3次x3小時),共計54小時,總參與人數為500人。

【第三場】99年6月27日~99年6月29日 (屏東忠誠營區)

每類課程實施總時數為6小時(2次x3小時),共計36小時,總參與人數為400人。

【第四場】99年7月13日~99年7月15日 (高雄縣杉林鄉月眉農場)

每類課程實施總時數為9小時(3次x3小時),共計54小時,總參與人數為350人。

【第五場】99年7月21日/99年7月28日 (屏東縣隘寮營區)

每類課程實施總時數為6小時(2次x3小時),共計36小時,總參與人數為250人。

【第六場】99年9月28日/99年10月1日 (屏東縣龍泉營區)

99年10月3日 晚會演出

每類課程實施總時數為6小時(2次x3小時),共計36小時,總參與人數為250人。

【第七場】99年10月7日/8日/11日/12日/14日 (屏東榮民之家)

99年9月20日 中秋聯歡活動演出

每類課程實施總時數為6小時(2次x3小時),共計36小時,總參與人數為350人。

【第八場】99年10月25日/27日/29日(高雄縣茂林鄉)

每類課程實施總時數為9小時(3次x3小時),共計54小時,總參與人數為500人。

第三部分:活動執行

【音樂】

柯麗美老師長期研究、分析各族傳統古調、歌謠,在此次的活動中,針對布農、排灣、魯凱,三大族群的特性,帶領老、中、青三代的學員,一同重回母語曲調的懷抱,並與老人一同討論古調中所傳達的意境,對於部落文化的保存與傳承,有很大的意義。

此外本團團長製作的「米呼米桑」歌曲,內容呼應921震災與88風災,在傳統古調外,老師也教導學員練唱此曲,勉勵大家要謹記對大自然的尊重,好好保護自小生長的家園。

【舞蹈】

魏光慶將布農族歌曲「古路瑪哈」編排成「回家-古路瑪哈之舞」,透過集體的歌舞表演,傳達對過往親人、土地的懷念;董筱君老師將歌手王宏恩的歌曲「飛翔」,編排成新式創作舞蹈,教予年輕學員。期待透過這兩支舞碼的排練,能整合起來並傳授予下一代族人,作為每年「豐年祭」演出的創新主軸。

|

|

|

|

| 肢體表達訓練(身體延展、分組及編排隊形) | |

|

|

|

|

|

|

|

舞蹈實作(配合音樂及彩排練習) |

||

成果自評:

雖說能歌善舞是原住民族人的天性,但在傳統的歌舞之外,本團帶來了肢體伸展、創新舞碼、創新樂曲,讓族人在既定的框架外,習得新的事物,大家對此新的嘗試,亦紛紛表達高度的興趣。

此那瑪夏場次為例,由於本團在那瑪夏運作多年,與鄉公所在活動展演上也有高度的默契,此次活動也得到鄉公所大力的支持,對於本團的歌舞,鄉長也表示,希望團長可以繼續帶動鄉內的「八部合音」,重新訓練鄉民的演出,讓這個布農族特有的音樂文化,除了表演之外,也能有撫慰族人心靈的作用。

【擊樂】

教導學員製作弓琴、口簧琴、竹節…等原住民樂器,就地取材製作。此外,授課老師亦會要求學生從家裡、身邊帶來一些平常就會使用的工具(如:鋤頭、鐮刀、石頭、打火機),指導基本的擊樂技巧與概念,藉由創作的主題闡述,集體奏出合奏之音。

|

|

| 樂理介紹說明 | 切割麻竹製作 |

|

|

| 講解示範 | 製作教學 |

|

|

| 成品實作(一) | 成品實作(二) |

|

|

| 打擊樂理旋律練習 | 示範樂器旋律 |

|

|

| 製作後樂器運用 | |

成果自評:

竹子,是部落隨手可得的材料,族人本來就會隨手砍伐製作樂器、容器。經過少多宜、李建興兩位老師指導後,鄉民習得用簡易卻專業的方式製作竹節樂器,運用免費的天然資源打造有價值可販售的打擊樂器,是本課程最大的收穫。

對於學生來說,透過3個小時的課程,認識部落的傳統樂器,並自己親手製作,且集體練習、分享擊樂技巧,除了讓他們學習到與一般學校既定課程不同的課程內容外,也讓他們的留下深刻的交流學習記憶。

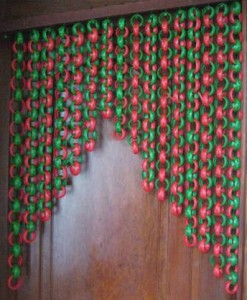

【手工藝】

本次課程原規劃採用集體製作大型手工作品(刺繡、編織、串珠…等),後因授課時數的影響,改以特色小品為主。授課老師依照當地部落的環境、民族性,設定合適的創作主題,以「打包帶編織法」、「祈福項鍊製作」、「豐年祭頭飾製作」…等教學,依照參與學員的能力與興趣,做主題內的自由發揮,三小時的課程,從材料介紹開始,依步驟示範編織方法,完成作品。

|

打包帶材料介紹(一) |

祈福項鍊材料介紹(二) |

|

|

課程主題介紹 |

原理及方法講解 |

|

|

教師與學員互動 |

上課情形 |

|

|

學員展示作品 |

製作過程 |

|

成果自評:

潘慈琴老師、范金珠老師,是第一次在這些原民部落指導婦女、學生製作手工藝作品;許多學生甚至是部落婦女,也是第一次接受「打包帶」編織的相關手作。整體課程過程中,學校老師、同學、部落婦女,對於打包帶的編織,有著高度興趣,彼此相互詢問、練習,共同使用打包帶完成大型門簾的作品,集體創作之外,針對較熟練串珠手藝的學生,也讓她們自行製作「祈福項鍊」、「祈福鑰匙圈」、「豐年祭頭飾」…等小品。。

潘慈琴老師、范金珠老師,是第一次在這些原民部落指導婦女、學生製作手工藝作品;許多學生甚至是部落婦女,也是第一次接受「打包帶」編織的相關手作。整體課程過程中,學校老師、同學、部落婦女,對於打包帶的編織,有著高度興趣,彼此相互詢問、練習,共同使用打包帶完成大型門簾的作品,集體創作之外,針對較熟練串珠手藝的學生,也讓她們自行製作「祈福項鍊」、「祈福鑰匙圈」、「豐年祭頭飾」…等小品。。

整體來說,部落族人對於手工藝的參與度極高,也因習得新的「打包帶工藝」技術以及傳統的「串珠」技術,而有所收穫,紛紛詢問本團再度前往授課的時間。

【雕塑】

「八八水災」帶來的土石流,雖然是部落族人心中的痛,但站在那瑪夏土地上,面對隨處可拾的大小石頭,專長雕塑創作的屠國威教授,本次卻有著不同的想法:希望每個前來參與「雕塑」課程的族人,可以帶著一顆(些)對自己有不同意義的石頭(塊),共同堆疊出一個有特別象徵意義的符號,本次課程採取講解理念及實作方式,另外由學員勘察欲釋放堆積民族國小地點,最後運用相關機具及人力,堆砌「水滴」圖樣。

|

|

||

|

水 滴 形 狀 構 想 圖 |

|||

|

堆砌場地勘察 |

水滴作品預定地(整地前) |

||

水滴作品預定地(整地後) |

水滴作品預定地(整地後) |

||

屠教授說明「水滴」理念 |

學員詢問雕塑相關問題 |

||

|

學員上課加入石塊堆砌 |

民族國小學生返校參加石塊堆砌 |

||

|

水滴作品呈現(第一年 八十八顆石塊) |

|||

雕塑的製作主題,也不斷地「因地制宜」,有所變換,畢竟不是每個活動地點都有如此空曠的場地做使用。屠教授另外規劃了:「水的印象」小石拼圖、創意石籠造型雕塑、泥土造型雕塑,豐富了課程的內容,強化了學員面對這些身邊隨手可得的物件,自行創意發想雕塑的動力。

成果自評:

對於那瑪夏的鄉民來說,民族國小短期內已成了回憶,選在民族國小辦理雕塑課程,也讓鄉民及學生對再次回憶在民族國小的時光,也讓參與的民眾也了解雕塑不是遙不可及的藝術,而是可以落實在生活中,透過眾人之力完成鄉內的公共藝術品,是個充滿回憶與成就感的活動。

對於其他場次的民眾來說,「水的印象-小石拼圖」、「創意石籠造型雕塑」、「泥土造型雕塑」是運用身邊即可取得之物去做創意的發想,但在日常生活中,卻忽略其在藝術上可發揮的價值,透過屠老師的提點,每個參與雕塑課程的學員,都變成新一代的生活藝術創意家。

【藝術心靈】

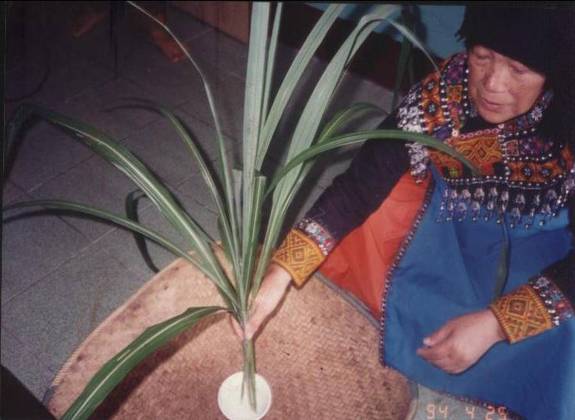

本計畫的運作主軸,即為透過部落巫醫,平靜族人心靈,凝聚部落力量,但「巫醫」的信仰,在西方宗教進入部落多年的今天,已成了族人眼中的『異類』,故本團藝術心靈專家與部落巫師改變課程方向,結合了香精療法、創作行動劇、巫師驅邪祈福,採用族人可以接受的方式,除了一起前往族人的家中進行「家庭式訪談」,並藉由藝術心靈治療方式,傾聽族人對未來的想法,帶給族人心靈上的撫慰及希望。

|

|

|

香精療法 |

|

|

|

|

集體創作行動劇 |

|

|

|

|

|

|

巫祭儀式祈福(釋放心靈傷痛) |

|

成果自評:

相對於八八水災後,社工進駐所提供的協助,災後重建工作則著重在心靈工程上。本次的課程請到長期在高雄縣山區部落進行心理衛教治療的謝臥龍教授,以及從921震災時,就開始從事藝術治療的彭雅玲老師,借重他們兩位在這方面的專才,從戲劇的互動、芳香治療對自己深刻的認識,帶給部落族人不同的心靈復建經驗。

許多從事災後心靈重建的資料顯示,一般心理學使用的方法,在部落族人身上完全無效。本團團長柯麗美老師,出身「拉帕斯帕斯」世家,在那瑪夏布農族巫師逐漸滅跡的今天,大人們對巫師所帶來心靈上的安定,可從家戶訪談中得知;從沒經歷過巫師治療的孩童,在上完課後也表示,巫師治療也是他們好奇、心生崇敬、平撫不安的對象。

最新回應